林志颖可能也不知道,自动驾驶发展了 100 年都没有成功

林志颖可能也不知道,自动驾驶发展了 100 年都没有成功

近日,林志颖驾驶特斯拉 Model X 不幸发生车祸的事故,引起了广大群众的热议。尽管林志颖清醒后,无法拼凑意外发生的经过,但有不少人认为,此次车祸大概率与特斯拉的自动驾驶系统脱不了干系。

大家的猜测并非没有道理,从监控录像来看,首先,林志颖行驶的道路是一条三车道,车道非常宽敞和平坦,车辆也不多,不可能是因为其他车辆干扰导致车祸。

其次,林志颖事发时的车速并不算快,预计不超过 60km/h,应该没有人会质疑林志颖此时的驾驶能力。毕竟作为一名专业赛车手,林志颖在高速路况都具备不俗的驾驶能力,何况是这种五六十公里时速的情况下?

而且,林志颖驾驶的 Model X 是无缘无故就撞到了护栏,根本没有任何预兆,经检测他也没有酒驾的情况。所以说,事故的真实原因,很有可能是车子发生了故障,不然这么一段直路,怎么会往路边撞呢?

当然,现在我们也只是处于猜测阶段,事故的详细原因,还需等各方进一步的公布才知道,但毫无疑问的是,这场事故让很多人对自动驾驶的安全性关注了起来。

事实上,特斯拉自动驾驶技术(Autopilot)确实争议颇多,这项技术自投入市场应用以来,已致不少乘员伤亡。

2016 年至今,美国国家公路交通安全管理局(NHTSA)派出调查小组对涉及特斯拉 Autopilot 系统的 26 起事故进行调查,其中至少有 11 人死亡。

这些血淋淋的事故不禁让我们怀疑,近几年新势力大肆宣扬的自动驾驶技术,到底是个什么水平?

1921-1925 年,无人驾驶萌芽期

" 自动驾驶 " 因近几年造车新势力大热,成为时髦概念,但你可能不知道的是,人类对自动驾驶的追求已经持续一百年。

1921 年 8 月,美国科学家在俄亥俄州西南部的 Dayton 推出了一款无线电控制的三轮车 Ohio(其实就是遥控车),开启了人类对自动驾驶的追梦之旅。

1925 年,美国电子工程师弗朗西斯 · 胡迪纳在纽约展示了一辆 " 无人驾驶 " 测试汽车,通过无线电波来遥控汽车的方向盘、离合器、制动器等部件的方式,这是人类首次在量产车上尝试遥控操作,实现无人驾驶的尝试。

虽然早期的 " 无人驾驶 " 没有取得成功,却将一颗自动驾驶的种子种在了年轻车企们的心中。思想一旦萌芽,总有一天会开花,随后,越来越多传统汽车集团企业投入到自动驾驶的探索中,并取得了许多成果。

1930-1960 年,通用汽车名声鹊起

20 世纪中期,美国通用汽车已在全球车坛声名鹊起,也是最早投入自动驾驶研究的车企。

1939 年,人们对自动驾驶还没有确切的概念时,通用公司借助纽约世博会的主场舞台,提出了 " 明日汽车 " 的大胆设想,预言 1960 年高速公路将具有电子轨道,与汽车的自动驾驶系统相配合,实现无人驾驶。

Futurama 的模拟城市

他们希望到 1950 年代,嵌入在路面中的导丝可取代早期的无线电,形成可以实现无人驾驶的高速公路。

这一目标当年未能实现,却深刻影响了通用汽车对自动驾驶的探索与思考,时至今日,也孕育出自动驾驶的基石—— V2X(车联万物)。

显然,通用的 " 闯入 ",带着某种 " 开辟 " 性质,此次展出大获成功,受到空前关注。随后,通用汽车加快关于自动驾驶与车辆通讯技术的研发。

1953 年,通用与 RCA 建了一座城市沙盘来模拟高速公路上的自动驾驶,用来测试车辆的自动转向并与前车保持安全距离的技术,类似于今天的车道保持和自适应巡航系统。

在 1956 年,通用就造出能上网的车了,它叫 Firebird II,被形象地称为 " 车轮上的火箭 "。这辆概念车有史以来第一次具备了自动导航功能,OnStar 最初的构想也脱胎于此。

Firebird II

两年后,Firebird III 面世,BBC 现场直播了基于车路协同的无人驾驶(可以让驾驶员双手离开方向盘的巡航),高速公路上预埋的线缆与车端的接收器通过电子脉冲信号进行通讯,展示了未来高速公路的无人驾驶形态。

1960 年,通用汽车趁热打铁,创造了人类首条电子化高速公路。由工程师通过无线电、电磁现象及电子配件,成功实现了车辆的自动启动、加速、转向与停止,且全程都没有人工直接参与,测试车辆甚至空出了传统的驾驶位,取消了方向盘。

遗憾的是,虽然电子化高速公路实现了初步的无人自动驾驶,但这种技术需要在公路上设置一系列复杂的系统,因成本极高而没能发展下去——没有哪个政府会在 20 世纪 50 年代付出 10 万美金 / 每公里的成本,在高速公路下埋汽车通信电线。

然而,电子化高速公路方案中车辆侦测系统的核心理念,今天仍然广泛应用于反馈式信号灯的制造。

1960 年代,自动驾驶进入智能化时代

不难发现,自动驾驶在七十年前就迎来了高光时刻,今天看似时髦的自动驾驶功能、自动驾驶概念,基本在上一个世纪就有雏形,甚至被先驱者玩烂了。但由于成本以及当时条件的限制,后来人类对自动驾驶的探索,逐渐转移至科研领域进行。

1961 年,被人们普遍认为是第一辆 " 自动驾驶 " 汽车 Stanford Cart 问世,它可以利用摄像头和早期的人工智能系统来绕过障碍物。该车最大的问题是:每移动一米需要 20 分钟的时间。

斯坦福马车

1966 年,美国斯坦福大学研究所(SRI)的人工智能研究中心(AIC)又研发出一款名为 Shakey 的智能移动平台,首次全面应用了人工智能技术,搭载了电子摄像机、三角测距仪等当时的先进科技,成为自动驾驶科技发展的重要财富。

作为汽车巨头,通用汽车则参与到月球车 LRV(Lunar Roving Vehicle)的研发当中。LRV 采用了纯电驱动技术、搭载了先进导航定位系统,堪称最早的 " 纯电智能车 "。

它经受住了月球表面的恶劣路况、极寒环境和宇宙辐射的考验,不仅在 1971 年帮助人类首次实现了在月球开车的梦想,也成为了电动车先驱之一。

1970-1990 年代,科研机构领跑

从 1970 年代中期开始,越来越多科研机构加入到自动驾驶的研究中,但这 20 年里,自动驾驶的进展速度放缓,主要是在细节上进行完善。

1977 年,日本筑波工程研究实验室开始研发基于摄像头来检测导航信息的无人驾驶汽车,这是最早开始使用视觉设备进行无人驾驶的尝试。

不久后,在 1984 年,美国 ALV 自主陆上车辆计划首次利用激光雷达、计算机视觉,实现机器人自主控制下的自动驾驶,行驶速度约为 31Km/h。

1989 年,CMU 率先使用神经网络来引导控制自动驾驶汽车,为现代控制策略奠定了基础。1995 年 CMU 在车上加装计算设备、摄像头、GPS 等设备来增强车辆的自动驾驶能力。同年,他们研制的 NavLab 5 无人驾驶汽车成功穿越美国,行程 3000 英里。

实际上,NavLab 5 仍需要人类踩油门和刹车,属于半无人驾驶。

1994 年,德国联邦国防大学研制出 VaMP 系统,并进行了从德国慕尼黑到丹麦欧登塞的长距离实验,在这次实验中,系统共行驶了 1600 多公里,其中 95% 的部分是自动驾驶。

到现在为止,自动驾驶已经进行了 70 多年的研究,虽然取得了巨大的进步,但依然没有现实道路实现 100% 自动驾驶。

2009-2014 年,互联网企业进军自动驾驶

直到 21 世纪,互联网企业和资本进入自动驾驶行业,自动驾驶迎来了发展的新高峰。

2009 年,谷歌 X 实验室(如今 Waymo 的前身)成立,凭借视频系统、雷达和激光自动导航等先进技术,开始了自己的无人驾驶汽车项目,并于 2012 年获得美国内华达州颁发的第一张无人驾驶牌照。

2013 年成立的 Cruise 公司专攻自动驾驶技术,于 2016 年被通用汽车收购。2018 年,凯迪拉克 Super Cruise 超级巡航智能驾驶系统在国内首发,如今已在量产车上投入使用,它也是全球第一个允许驾驶员在一定条件下松开双手的驾驶辅助系统。

Super Cruise 支持有条件的 " 放手 "

此后,无数自动驾驶公司应运而生,尤其在美国,除了 Waymo、Cruise,还有 Argo、Aptiv、Uber ATG、Zoox、Nuro 等自动驾驶头部企业。在资本市场," 自动驾驶 "4 个字更是香饽饽,成为企业镀金、圈钱的一大利器。

在自动驾驶热潮下,一方面,奥迪、宝马、福特、日产和沃尔沃等传统汽车巨头也纷纷入局,开始研发自己的无人自动驾驶项目;另一方面,也催生出一波打着 " 自动驾驶 " 名号的造车新势力。

2015-2021 年,自动驾驶乱象丛生

2015 年,特斯拉推出了无人驾驶套件—— Autopilot,并长期宣称具备 " 完全自动驾驶能力 "。事实上,特斯拉 Autopilot 属于 L2 级有条件的自动驾驶,并不是完全自动驾驶,需要驾驶员保持注意力。

判定自动驾驶等级是有标准的,SAE 标准将自动驾驶技术分为 0-5 级共六个级别,L2 级需要驾驶者主要控制车辆,但系统阶调地自动化,使之明显减轻操作负担,例如主动式巡航定速(ACC)结合自动跟车和车道偏离警示等。现在,市面上有不少量产车型都达到 L2 级标准。

辅助驾驶完全自动驾驶显然是两码事。2020 年 7 月,德国慕尼黑法院裁定,禁止特斯拉在广告中宣传自动驾驶和辅助驾驶,因为这种广告宣传会误导消费者。

特斯拉误导消费者被揭穿后,又改口称,目前 Autopilot 是 " 辅助驾驶 " 系统,需要驾驶员进行主动监控,车辆尚未实现完全自动驾驶。值得注意的是,特斯拉中国官网仍然在配置表中以 6.4 万元提供 " 完全自动驾驶能力 "。

除了特斯拉,国内造车新势力也喜欢在广告语中采用 " 自动 " 辅助驾驶的说法,如蔚来的 NioPliot 自动辅助驾驶系统、小鹏的 XPILIOT3.0 自动辅助驾驶系统和理想的自动辅助驾驶等。

但在 2021 年 8 月 12 日,一名蔚来 ES8 车主因启动 " 自动 " 辅助驾驶功能(NOP 领航状态)后,于沈海高速发生交通事故身亡。这次事故过后,国内造车新势力们悄悄修改广告语,心虚地把 " 自动 " 二字删去。

理想汽车官网旧图

眼下,市面上号称 " 自动辅助驾驶 " 的量产车,基本都没有跑出 L2 级的范畴。一百年了,我们距离真正的自动驾驶,还很遥远。

2022 年,深圳法规宣告自动驾驶阶段性失败

2020 年,被很多互联网企业认为是 " 自动驾驶元年 "。按照那些企业的计划,2020 年,应该是全自动驾驶汽车落地的一年。

但在 2020 年,自动驾驶没有落地,一大批自动驾驶企业反而迎来了倒闭潮。到了 2022 年,深圳一则法规出台,更是一锤定音,宣告了自动驾驶阶段性失败。

8 月 1 日起,《深圳经济特区智能网联汽车管理条例》将全面实施,这是国内首部关于智能网联汽车管理的法规。

《条例》不仅明确了不同级别自动驾驶事故的责任主体,还对车企、软硬件供应商提出了更高要求,这是全世界范围内第一次专门立法的明确。

《条例》最引人注目的点在于——明确了自动驾驶事故的责任主体,清晰直接且一目了然。

首先,厘清了智能网联汽车的定义和分类:

同时,法规直接告诉你,出事找谁负责。简单来说,除了完全自动驾驶(L5 级别)的智能网联汽车,其他自动驾驶(包括 L3、L4)第一责任人均为驾驶员。L5 级自动驾驶出事了,谁开发谁负责。

《条例》反映出,管理层认为,不需要方向盘、主驾可以没有人的车,才是真正的自动驾驶,出了事不用驾驶员负责;其它级别均需要驾驶员,不算真正意义的自动驾驶。

而在私家车领域,我们真的能够实现 L5 级自动驾驶吗?估计有生之年,我们都看不到了。因为只有在绝对理性的外部环境下,才可以实现完全自动驾驶,而这一天,也许永远不会到来。

( 本文仅为作者个人观点,不代表 DearAuto 立场。 )

———— END ————

法

律

顾

问

广东格林律师事务所李国勇律师

-

- 凭什么 AMG EQS 53 4MATIC+ 敢卖 174 万?

-

2022-07-26 00:31:50

-

- 丰田最新最强混动 !2.4T 发动机 + 混动 , 网友:压力给回比亚迪吉利?

-

2022-07-26 00:24:23

-

- 有温度的科技派 荣威这款智能 SUV 够聪明!

-

2022-07-25 23:43:55

-

- 做最酷的汪汪 哈弗第 15 款套娃欲意何为 ?

-

2022-07-25 23:11:54

-

- 不加价就卖疯!丰田赛那真香?

-

2022-07-19 16:41:39

-

- 马斯克看上宁王量产,磷酸锰铁锂电池有啥特点?

-

2022-07-19 16:39:44

-

- 再现多款经典车《间谍过家家》名车盘点

-

2022-07-19 16:37:49

-

- 巨亏 30 亿后,蔚来为何还要烧钱搞换电?

-

2022-07-19 16:35:54

-

- 从宝马的“工业元宇宙”看“营销元宇宙”

-

2022-07-19 16:33:59

-

- 国产旗舰级 SUV,车长超 5.2 米,配置拉满,最大 552 马力,值

-

2022-07-19 16:32:04

-

- 新老朗逸对比,买新还是买旧?最详细解析来了

-

2022-07-19 16:30:09

-

- 一代经典被颠覆?丰田发布十六代皇冠,未来或进口至国内

-

2022-07-19 16:28:14

-

- 当这台不愁卖的 SUV 选择换代,“卷死”对手?

-

2022-07-19 16:26:19

-

- 谭 Sir 自曝或将面临牢狱之灾?曾经的交通节目天花板遭全网下架

-

2022-07-19 16:24:24

哈尔滨地铁3号线站点线路图(体育公园-太平桥)、首末车时间、运营时间

哈尔滨地铁3号线站点线路图(体育公园-太平桥)、首末车时间、运营时间 大西高铁指的是哪个地方(大西高铁29车站分别是哪些)

大西高铁指的是哪个地方(大西高铁29车站分别是哪些) 川藏骑行公路车推荐(骑行318川藏线最受欢迎的十佳车型排行榜)

川藏骑行公路车推荐(骑行318川藏线最受欢迎的十佳车型排行榜) 2022款欧拉好猫起售价12.19万元(欧拉好猫是11月重磅新车之一)

2022款欧拉好猫起售价12.19万元(欧拉好猫是11月重磅新车之一) 比亚迪首款硬派越野斩卫士,屠大 G?售这价格,网友:

比亚迪首款硬派越野斩卫士,屠大 G?售这价格,网友: 车险定损流程详解(如何确定维修方式)

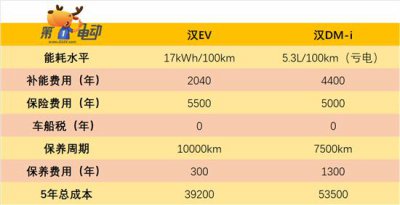

车险定损流程详解(如何确定维修方式) 开纯电动车最省钱?你错了 插混可能更划算

开纯电动车最省钱?你错了 插混可能更划算 长安奔奔新能源e-star2022款车评(卖4万的长安奔奔e-star)

长安奔奔新能源e-star2022款车评(卖4万的长安奔奔e-star) 前三季度销量完成率:多家车企未达 75%,比亚迪率先完成目标!

前三季度销量完成率:多家车企未达 75%,比亚迪率先完成目标! 全新 AMG S 63 E PERFORMANCE 官图发布

全新 AMG S 63 E PERFORMANCE 官图发布