“提线木偶”纳智捷

“提线木偶”纳智捷

导语

Introduction

纳智捷 n 的推出,或许是富士康验证市场先机的开始。

作者丨曹佳东

责编丨崔力文

编辑丨朱锦斌

距离纳智捷离开人们视线已经过去数年,这个隶属中国台湾的汽车品牌在铩羽大陆之后,唯一的出路除了依附于台湾本地市场,似乎再无其他。

即便如此,凭借裕隆集团在当地的势力和其在汽车市场所掌握的话语权," 活下去 " 或是借力完成自我救赎,想必仍是一件简单的事。这不,随着纳智捷发布了旗下最新的纯电 SUV —— n ,纳智捷这个早已被人淡忘的品牌,又悄然回到了我们的视线里。

" 电动化 " 对于中国汽车产业进程的影响力,不用多说。从政府到市场,再到民间,发展电动车已经成了所有人的共识。而在台湾,不管纳智捷此举能否令裕隆集团扶持自主品牌的夙愿落成,相信进军新能源市场可能是当下最符合实际的操作。

更何况,当富士康承担起裕隆在电动车领域的技术开拓任务,那些横亘在技术开拓端的难题,总不会令纳智捷品牌在电动化进程中多走弯路。

至于销量嘛,这不是裕隆所要考虑的问题。纳智捷本身存在的意义,不过是为了证明台湾有能力孵化一个自主汽车品牌。到了电动时代,其目的想必也在于此。

纳智捷只是枚棋子

自诞生以来,纳智捷之于裕隆汽车的意义,好像就没改变过。一直在试着跳出自己的舒适圈,最终结果都不尽如人意。

在与东风集团合资的过程中,得益于中国汽车市场井喷的原因,纳智捷在大陆市场的销量曾呈现出节节攀升的趋势。在那个国产车凭性价比卖车的年代,有着台湾血统的纳智捷,怎么着也能吸引一些青睐合资品牌却囊中羞涩的消费者。

而据数据统计,在入华三年后的 2014 年和 2015 年,纳智捷的年销成绩的确到达过 5.2 万辆和 6.03 万辆的巅峰。

只可惜,好景不长,随着纳智捷的用户口碑崩盘,这个台湾汽车品牌终究到了被大陆消费者抛弃的地步。跨过 2016 年,纳智捷的销售情况犹如坐过山车一般极速下滑,日渐被市场边缘化。直至 2021 年,纳智捷正式宣告从大陆市场退出。

往后几年,要说对于纳智捷的印象,我想,除了在那些诸如 " 中石化战略合作伙伴 "、" 加油一定要熄火,不然永远加不满 " 等段子中能找到外,再无残存的痕迹。

纳智捷真的有那么不堪?是,也不是。身为台湾汽车工业为数不多的本土汽车品牌,在某些方面还是有着自己独特的一面。而自从退出中国以来,全新 SUV 车型 URX 也适时推向了市场。

现如今,虽然对比大陆市场极度内卷化的电动车产业,纳智捷 n 的产品力很难出挑,但你要知道,整个台湾的汽车市场规模不过年销 40 多万辆。加上,由于日系车盘踞当地车市,其电动化转型的速度可想而知。

在这样的背景下,背靠裕隆集团的纳智捷可以在温室中维持自主品牌的脸面,实则也可以借着全球车市转型的浪潮,动一动日系三强的蛋糕。

不过,熟知裕隆集团此前一系列操作的人会了解,纳智捷 n 并不是什么新鲜玩意儿。由外观便可知,该车系富士康 Model C 量产版。只是为了凸显纳智捷自身的品牌标签,在一些细节上做出了修改。譬如,将前格栅上的车标由 Foxtron 换成了 LUXGEN。

换言之,鉴于富士康纯电动汽车品牌 Foxtron 是由鸿海集团与裕隆汽车成立的合资公司打造,只要纳智捷在电动化当道的行业环境,需要在短时间内推出自己的电动车时,富士康就有 " 义务 " 将自己的电动车模板,提供给前者。

Model C 也好,同时期亮相的 Model E 也罢,这些原型车的作用如出一辙。

或许在正式上市之后,纳智捷 n 依旧会如它的前辈一样,在台湾这个被日系车把控的围城中,不受消费者的待见,销量纯靠政府和相关企业帮忙消化。于海外市场,更别提能有多少外国人为之买单。

但可以肯定的是,无论市场表现如何,纳智捷 n 的推出将为富士康接下去的造车思路,给予一定的纠偏和梳理。

倘若富士康执着于依托自身强大的代工生产能力,为那些没有电动车自研能力的传统车厂,提供电动车整车解决方案,那么,通过和裕隆集团合作生产纳智捷 n 的方式,就是一次用来检验此种做法可行性的尝试。

世事难料,别想得太美

说到底,纳智捷 n 只是一把富士康手握的尺子,一把用以测试电动车市场水深的尺子。毕竟,富士康有多么觊觎电动车市场日渐涌现的红利,从 2005 年收购台湾安泰电业开始,其野心就开始显现,并逐渐从各个维度向外溢出。

当然,对于造车一事,富士康创始人、前董事长郭台铭也从不谦虚,甚至总以 " 如果我们能制造 iPhone,为什么不能制造电动汽车?这是一款有四个轮子的 iPhone" 的说辞,反复敲打着那些对此持怀疑态度的人。

2017 年,在那个人人都企图进军电动车市场的淘金年代,早早启动代号为 "A-Fu Initiative" 的新能源汽车项目的富士康,就已经伺机而动。

在经过一轮又一轮的市场大清洗后,富士康的确也物色到了几个目标。从出师未捷身先死的拜腾汽车、到美国电动汽车制造商 Fisker、Lordstown Motors、乃至在电动化之路上走得跌跌撞撞的 Stellantis 集团等,签订合作、代工,或是共同研发的协议就没停过。

奈何,急于摆脱代工这种 " 为人做嫁衣 " 形象的富士康,不仅一点耐心都不给人家。为了构架自己认知中的新能源产业链,富士康在整车 ODM 模式的投入上完全秉承着 " 氪金玩家 " 的一贯作风。

其核心宗旨用现任董事长刘扬伟的话说就是," 特斯拉是电动汽车界的苹果,而富士康的目标,是成为电动汽车领域的安卓。"

带着这样的诉求,从 2020 年的 10 月一口气对外公布了多个电动车计划,并提出了 5 年发展规划的具体目标,到去年同期的鸿海技术日,正式发布纯电动汽车品牌—— Foxtron,并带来三款新车—— Model C、Model E、Model T,我只能用一个字形容富士康造车,就是 " 绝 "。

彼时,富士康能以自主造车的方式入驻电动车市场,确实在向外界证明了,自身在技术研发端相比那些踱步不前的车企,具有明显优势。

如今看来,利用裕隆汽车向外输出纳智捷 n 的举措,富士康向外兜售整车 ODM 模式的想法,却昭然若揭。

截至目前,在富士康组建的 MIH" 造车联盟 " 中,已有 2000 家以上与新能源产业相关的公司在列。其中,不乏有国内外知名的整车企业。而这个名单对于富士康的关键作用,就是促使其实现将代工模式复制到智能电动汽车领域,通过调动整个产业链的上下游,达到向车企输出完整解决方案的目的。

过去,业内并不否认此举的可行性。就像北汽新能源与麦格纳联手打造的全冗余架构电动车硬件平台 BE21,其开源的属性就是意味着,在自给的基础上,可以对外打包输出相关技术平台,以便从中套利。

由于在电动化转型中的技术储备不足,裕隆汽车可以从与富士康的合资公司中调动资源,推出纳智捷 n ,无可厚非。而一旦此举奏效,未来在面对海外市场一堆无力推进电动化的车企,富士康或将可以继续扮演自己 " 代工皇帝 " 的角色。

但行至当下,当中国新能源产业的极度内卷,令各个主流新能源车企都在高喊着,在整车平台、三电系统、自动驾驶等许多方面均要落实全栈自研,我们不禁要问,富士康这套体系的价值还剩多少?若是来到大陆市场,富士康的如意算盘恐怕就打不响了。

|曹佳东|

血液中流淌着汽油,

唯快不破!

THE END

微信号|iAUTO2010

-

- 红旗 HQ9、福特探险者,金九银十买车季,这几款比豪华车有面子!

-

2022-09-06 12:16:08

-

- 金九金不金?11 款新车扎堆本月上市

-

2022-09-06 12:14:06

-

- 李斌李书福攒局,我去车企造手机

-

2022-09-06 12:12:03

-

- 长城汽车的杀手锏,不灵了

-

2022-09-06 11:09:44

-

- 智能车当道,沃尔沃主动安全还能打吗?

-

2022-08-20 00:30:31

-

- 明明是碰瓷,最后成送礼了?

-

2022-08-20 00:27:07

-

- 又一最新雷神混动 SUV 曝光!更便宜更省油,豪华感不减,绝了!

-

2022-08-20 00:25:06

-

- 奔驰全球召回近 8,000 辆 EQE 与 EQS

-

2022-08-20 00:23:06

-

- 与丰田共同开发 宝马量产氢能源车或 2025 年推出

-

2022-08-20 00:21:05

-

- 亚太四国上半年汽车销量解读:日韩一潭死水,印越蒸蒸日上

-

2022-08-20 00:16:04

-

- 无论能卖出去多少,阿维塔 11 都是值得钦佩的

-

2022-08-19 14:25:06

-

- 为什么兰博基尼都又凶又帅?听「专业设计师」给你读懂「神」—— Countach 康

-

2022-08-19 13:56:15

-

- 全新 RX5 还能辉煌吗?与混动等价为何汉兰达要出 2.0T?

-

2022-08-19 13:54:22

-

- 在特斯拉生产一线,他们进退两难

-

2022-08-19 13:52:30

-

- 比亚迪销量再度开挂!7 月新车市场不再“性冷淡”!

-

2022-08-13 11:17:29

-

- 曾毓群一线挂帅,宁德时代火速开辟新战场

-

2022-08-11 12:34:02

-

- 英朗降 4 万 雷凌打 7 折!合资紧凑级家用轿车降价排行榜出炉!

-

2022-08-11 12:32:09

-

- 选择摆烂的东风裕隆,指望谁来“接盘”?

-

2022-08-11 12:30:16

-

- 理想汽车:车辆起火并非质量问题

-

2022-08-11 12:28:23

-

- 又一经典车型陨落!日产西玛将停产

-

2022-08-11 12:26:31

哈尔滨地铁3号线站点线路图(体育公园-太平桥)、首末车时间、运营时间

哈尔滨地铁3号线站点线路图(体育公园-太平桥)、首末车时间、运营时间 大西高铁指的是哪个地方(大西高铁29车站分别是哪些)

大西高铁指的是哪个地方(大西高铁29车站分别是哪些) 川藏骑行公路车推荐(骑行318川藏线最受欢迎的十佳车型排行榜)

川藏骑行公路车推荐(骑行318川藏线最受欢迎的十佳车型排行榜) 2022款欧拉好猫起售价12.19万元(欧拉好猫是11月重磅新车之一)

2022款欧拉好猫起售价12.19万元(欧拉好猫是11月重磅新车之一) 比亚迪首款硬派越野斩卫士,屠大 G?售这价格,网友:

比亚迪首款硬派越野斩卫士,屠大 G?售这价格,网友: 车险定损流程详解(如何确定维修方式)

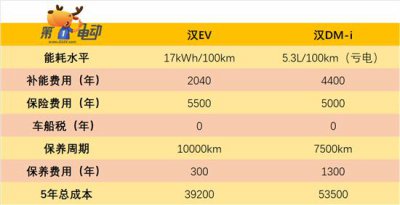

车险定损流程详解(如何确定维修方式) 开纯电动车最省钱?你错了 插混可能更划算

开纯电动车最省钱?你错了 插混可能更划算 长安奔奔新能源e-star2022款车评(卖4万的长安奔奔e-star)

长安奔奔新能源e-star2022款车评(卖4万的长安奔奔e-star) 前三季度销量完成率:多家车企未达 75%,比亚迪率先完成目标!

前三季度销量完成率:多家车企未达 75%,比亚迪率先完成目标! 全新 AMG S 63 E PERFORMANCE 官图发布

全新 AMG S 63 E PERFORMANCE 官图发布